2016-01-08 来源:党委宣传部 浏览量:

——走近张仪村、张仪道、庙前渡

核心提示

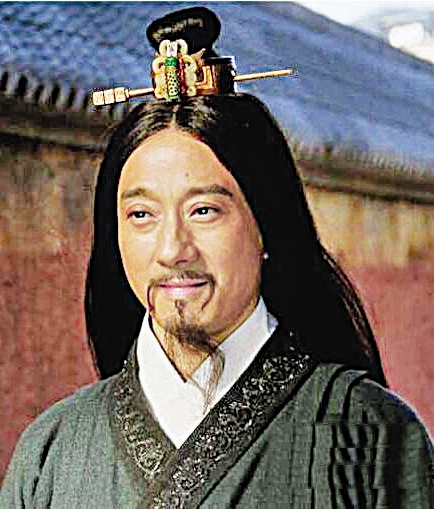

张仪,魏国安邑(今山西万荣)张仪村人,战国时期著名的纵横家、外交家和谋略家。随着2015年度古装大剧《芈月传》的热播,这位从河东大地西出入秦的“连横”大家,逐渐走入人们的视线。凭借着能言善辩、纵横捭阖,剧中张仪给观众留下了深刻印象。

张仪,魏国安邑(今山西万荣)张仪村人,战国时期著名的纵横家、外交家和谋略家。随着2015年度古装大剧《芈月传》的热播,这位从河东大地西出入秦的“连横”大家,逐渐走入人们的视线。凭借着能言善辩、纵横捭阖,剧中张仪给观众留下了深刻印象。

近日,在后土文化非遗传承人沈伟杰的热情帮助下,记者走进万荣县后土祠、张仪的出生地王显乡张仪村以及以张仪命名的张仪道,试图挖掘、丰富这位在战国时期有着举足轻重意义的历史人物,为读者还原现实版的张仪。

沧桑不改张仪道

慕名寻访张仪道,问道万荣后土祠。隆冬时节,寒风料峭,西望黄河的秋风楼,庄严肃穆。刚刚修葺一新的张仪道穿楼而过,它们彼此映衬,共同守护,装点着这里的神圣与沧桑。

眼前的后土祠是清同治年间所迁建,已是第三次移位,它的历史可以追溯至“轩辕氏扫地为坛”。汉制,甘泉祭天,汾阴祀地。当时定都长安,后土祠西的黄河恰似大汉王朝的护城河。汉武帝时,六次驾临河东,祭祀后土,有无从张仪古道走过,已不可考。但今天横跨在张仪古道上的秋风楼却因汉武帝而建。汉武帝晚年再祀后土,宴饮中流,触景生情,作《秋风辞》,“秋风起兮白云飞,草木黄落兮雁南归。兰有秀兮菊有芳,怀佳人兮不能忘。泛楼船兮济汾河,横中流兮扬素波。箫鼓鸣兮发棹歌,欢乐极兮哀情多。少壮几时兮奈老何!”流传千古。后人刻辞于石,在张仪道上建秋风楼以存之。

沈伟杰指着后土祠以西的旧后土祠遗迹及其所在的汾阴脽说,它们已于清康熙年间湮没于黄河,同时消失的还有汾阴古脽、汾阴故城、汾阴古渡、汾阴古寨、汾阴古墓、汤陵汤庙、白马庙、太宁宫等众多文化遗存。大河带走的不仅仅是古人生活的痕迹,更有今人无限的追忆。

远眺黄河,秋风楼以西的汾阴故城若隐若现,那也是最早的荣河县所在地。沈伟杰说,“周威烈王十七年(公元前409年),魏文侯伐秦,还师中筑汾阴城。过了黄河,就是张仪道。那一年,张仪道畔还是十余丈高的汾阴脽,脽丘北侧是轩辕氏的扫地坛,脽丘南侧就是魏文侯所筑的汾阴城。从此,这里成为秦魏拉锯战的前沿阵地。周显王四十年(公元前329年),秦伐魏,渡河取汾阴。它的军事地位和都城安邑一样重要,宋真宗曾称此城为故魏之国都”。

如果照此推论,张仪道虽先于后土祠,但与后土祠共荣共生。民国版《万泉荣河县志》中有一张“荣河县全图”,从图中所示,可以清楚地找到被称为张仪道的县道——从张仪村出发,沿县道一路北上至荣河县,然后西行过后土祠至黄河庙前渡口。

关于张仪道的来历,沈伟杰有自己的看法。他说,县道早已有之,张仪当初穷困潦倒、游说入秦之时,应该走的就是这条道。起初人们并没有在意,后来,张仪拜相,以“横”破“纵”,功成名就,因为他是从这条路走出去的,后人便开始以他的名字命名这条县道,一直流传至今。

繁华落尽庙前渡

北出张仪村,蜿蜒数十里,张仪道的尽头就是位于黄河岸边的庙前渡口,相传张仪正是从此渡过河的。沈伟杰告诉记者,“据《左传》载:鲁僖公十三年冬,晋大饥,使乞于秦。秦输粟。‘以船漕车转,自雍相望及绛’。漕粮由今山西凤翔县南起运,装船沿渭河东下至潼关入黄河溯水而上,于今荣河镇庙前村入汾河,继续逆水行舟至今新绛,转陆运至今翼城南。史称‘泛舟之役’”。

此后,庙前渡口由于独特的地理位置,在各个历史节点都扮演着“起承转合”的关键角色。除了曾让张仪从此渡河而去,还有不少历史记载。

唐开元年间,漕关东之粮不足京师之用,于是,益漕晋绛魏……之租。当时的漕运是沿汾河南下,于庙前入黄河后继续南下,至潼关入渭河后溯水而上,运抵长安。

北宋时期,关中州郡的漕粮自渭汾入黄河,顺流而东下,过三门峡,过郑州,转入汴河,运达京师开封。

新中国成立后,庙前等渡口从事煤炭运输的木船40余只,从河津苍底装煤,沿汾河航道运至庙前渡,由此入黄河运至风陵渡。或继续东运至大禹渡、三门峡,或由潼关溯渭河而上至渭南。

伴随着渡口的兴盛,张仪道也发挥着不可替代的作用,许多有影响力的人物从这里走过。汉元帝竟宁元年(前33年),王昭君奉命和亲,自汾阴东渡黄河,经张仪道北上。