2015-11-03 来源:党委宣传部 浏览量:

(一)

穿越到明代,运城最为壮观的建筑工程,要数禁墙了。

“环池四面,周围以墙,名曰禁垣,所以御盗贼而资保障也。”

远在唐朝的时候,环绕盐池一周就修筑了“壕篱”,大概是水沟矮墙结构的防护建筑。它是禁墙的雏形,规模尚不大,显然很简陋。到了宋代,在唐之“壕篱”的基础上,扩充修建为“拦马矮墙”。尽管它还属于矮墙一类的建筑,但是规模要比“壕篱”大,作用也更优了,而且全池“分东西二门,以使出入”。显而易见,是能够比较有效地护围盐池了。

在明代,由于运城盐池潞盐生产的勃兴,盐利收入增加,因此,对盐池护围就益加重视,仅禁墙就有过两次大规模的修建行动。

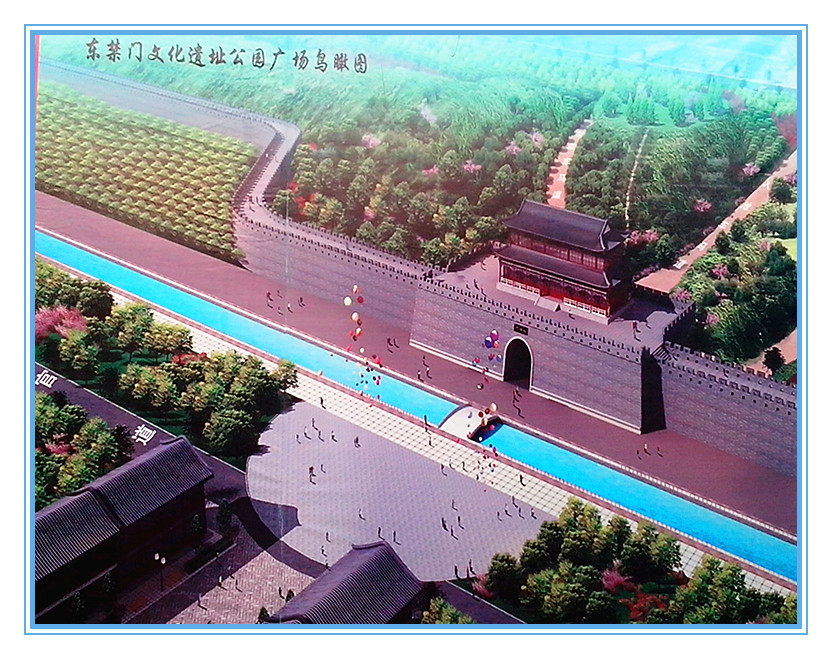

第一次是在明代中叶宪宗成化十年(1474年),由巡盐御史王臣“经理盐池,塞东西二门,另辟中门,以总出入。又于马墙之外,筑设禁垣一周,计长一万七千四百二十二丈。高低随乎地势,东西南北不一。其制大率高以一丈并一丈三尺为度,基厚八尺及丈有三尺,渐次而上。顶厚六尺、八尺不等。禁墙之外有马道,以便往来。马道之外有隍堑,以蓄野水,深阔皆丈。垣内外又置铺舍,以居逻卒”。这次修筑工程,动用人力之多,工程之大,在盐池的诸建筑史上都是空前的, 前后历时3年才完工。这一工程的竣工,使百里盐滩俨然成了一座盐业城堡,把墙视为“禁垣”“禁墙”,真是名副其实的。因为环池一周仅开一个中门让客商人等出入,显然是禁闭森严。然而,这种情况却是极不方便通行的。所以,到明成化二十一年(1485年),御史吴珍请仍开东西二门,合中门共称禁门者三,如今制。

第二次是在明武宗正德十二年(1517年)。巡盐御史熊兰又征调民夫三万余人,费时半年,对禁墙加固厚至一丈五尺,加高至二丈余,隍堑也挖深、加阔各为一丈五尺。

明代的两次修建禁墙工程,都是征调盐池附近州的农民来进行施工。由于禁墙完全是由泥土筑成,风吹雨淋,人为伤损,终会有所毁坏。所以,每年都进行“岁修”。“岁修”也有固定摊派的民夫承担,即由解州(解州属县安邑、夏县、闻喜、平陆、芮城)、蒲州(蒲州属县临晋、荣河、猗氏、万泉、河津)以及府属县太平等十三州县承担。各州县都有承担岁修禁墙工程的长度。如安邑为4193丈,夏县为731.7丈,猗氏为292丈,闻喜为1441丈,荣河为27.5丈……这亦是由农民负担的劳役。

清朝继明之初,在禁墙维护方面,仍然沿袭了明代的“岁修”政策,征调民夫充任。到清世祖顺治六年(1649年),运城盐池实行“畦归商种”,即盐商经营晒盐政策。因此,专任“岁修”禁墙的盐丁也“先后汰存四千名,专任修垣之役”。

到清世宗雍正五年(1725年)才把岁修禁墙的盐丁全部免除,这无疑是减除了农民的劳役负担。此后,岁修禁墙费用便由国库拨付。先是每年岁修银三千两,后又定为五千两。历尽清朝,禁墙仅只是“岁修”而已,没有较大的扩建工程。及至民国建立,军阀混战,连“岁修”也不能保证进行了。