2015-10-09 来源:党委宣传部 浏览量:

故乡在我的心里曾经是一首悠长舒缓的抒情诗,轻歌曼舞,诗意盎然,滋养着我的生命之树长青,养育着我的精神世界不倒。

故乡是一个人的起源地。他对食物的口味,对风俗的喜好,对人性的理解,基本都是在故乡形成的。这些不是不可以改变,但终其一生,都会保留在他身体里。

在网上我看到两篇文章,一本是冉云飞《每个人的故乡都在沦陷》,一本是十年砍柴《找不回的故乡》。我的心里充满了悲伤,我不得,不承认,我的,故乡,——也在沦陷!在经济大潮的裹挟下沦陷,在现代时尚观念下沦陷,在现在伦理碰撞中沦陷。一切传统的卫道士如一位风烛残年的老者,拄着颤巍巍的拐杖,站在时代呼啸的列车前,正声嘶力竭地呐喊,正如堂吉诃德手中的剑鞘,努力地和风车做着决绝的战斗,虽然精神可嘉,可早已于事无补。该消失的正在消失,不该消失的也正在消失,人们似乎并没有在乎文化的内涵,因为这是一个无法尽快产生效益的看不见摸不着的东西,挂在嘴上,立在云端,离每一个世俗之人还很遥远。人们首先要解决的是吃喝拉撒睡,基本的生存都还存在问题,奢谈什么文化?

20年,是一代人成长的时间。20年,是社会巨大变迁的时间。物是人非。《记忆中的小镇》早已不存在了,《想起他们》也只是在记忆之中。故乡并非像我们看见的那样,而是像我们所记忆的那样。

就像一位父亲对儿子说的那样:“我们现在有的,你们将来都会有;而我们曾经有的,你们永远不会有,我们也不会再有了”。这话让我们心痛得要命。文化的无力和苍白是那么强烈地刺激着这位父亲。父辈是无奈的。我也知道,我少年的痛苦我的儿子再也不可能感知,我的简单纯粹的快乐他们在浩瀚的题海里永远无法体会。这个生存环境的改善完全颠覆着一个人的世界观,颠覆着对整个世界的认知。人的视角有很大的认识盲区,

故乡的建筑,故乡的教育,故乡的人性,故乡的生长,都让我们无言以对!

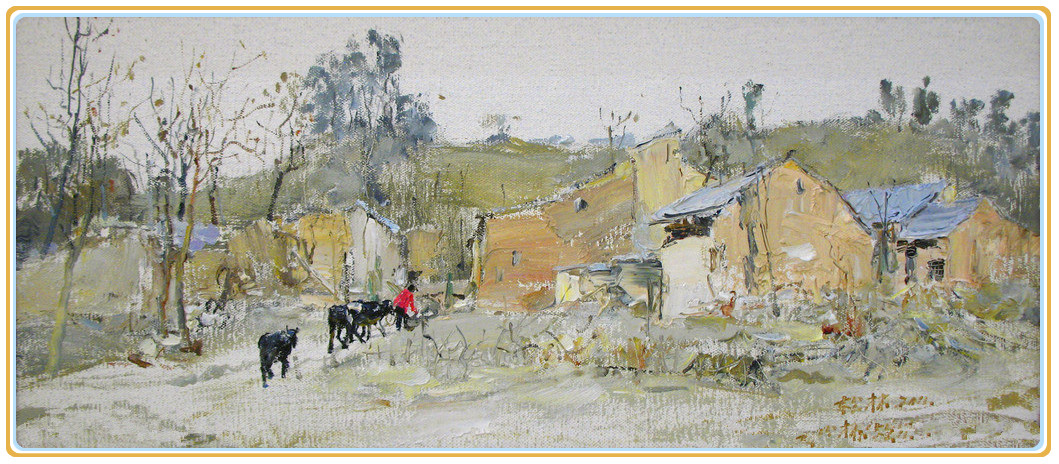

每个人的心中都有一个令人向往的故乡,都在生命的过程中构建故乡恢弘的大厦,庇荫生命之树长青。这个故乡从最初的母体子宫,到少年生长成长的地方,最后到安顿心灵的精神家园。这个过程是个体的需求,是我们成长的必经之路,溪流山川河流,鸡鸭鱼虫牛羊,房舍院落田园,都像电影画面一样在我们心灵的原野依次铺排,扎根生长,伸向天空,枝繁叶茂,最终把我们淹没覆盖。故乡是有温度的,她可能就是一个在地图上都无法找到,但肯定根植在心灵的原野上的坐标,那里有我们的祖先,父母兄弟姐妹,有我们一起玩耍长大的发小,或者那个魂牵梦萦的“小芳”。我的孩子回到我曾生长的故乡很不适应,他们都不曾用“回”字,而是用“去”字,让我很是生气和沮丧。我在想,我有幸我有我的故乡,孩子你的故乡在哪里?尽管在各种履历表上,你会毫不犹豫地下下你的籍贯,我的故乡,但是那里和你一直没有建立血缘的联系,情感上很是别扭没有认同感。这是个可怕的现实,我无法改变现状,有时会有很大的冲突。

谁也无法阻止故乡的生长,正像无法阻挡一个人的成长一样。我们毕生都在与时间抗争,这种抗争就是新陈代谢的过程,就是此消彼长的过程。孩子在我们手心里慢慢长大,我们欣慰快乐,而我们却慢慢变老甚至死亡,这不免让我们沮丧伤心。这种矛盾让我们无所适从,心有失落。但故乡的房屋、街衢、道路、田野、河滩同时间一样转瞬即逝。我们徒然回到热爱的故乡,却决不可能重睹回忆中它的全貌,因为故乡不是位于空间中,而是位于时间里。

有人说城市没有故乡。城市的故乡还在乡下,我固执地认为。城市的发展太快,破坏了我们思维记忆的影像,城市没有街坊邻居,没有大爷大妈,没有戴草帽的白胡子爷爷,没有满脸核桃皮皱纹的奶奶,这些老人在一个突飞猛进的城市列车上有点失重眩晕,无法辨认东西。